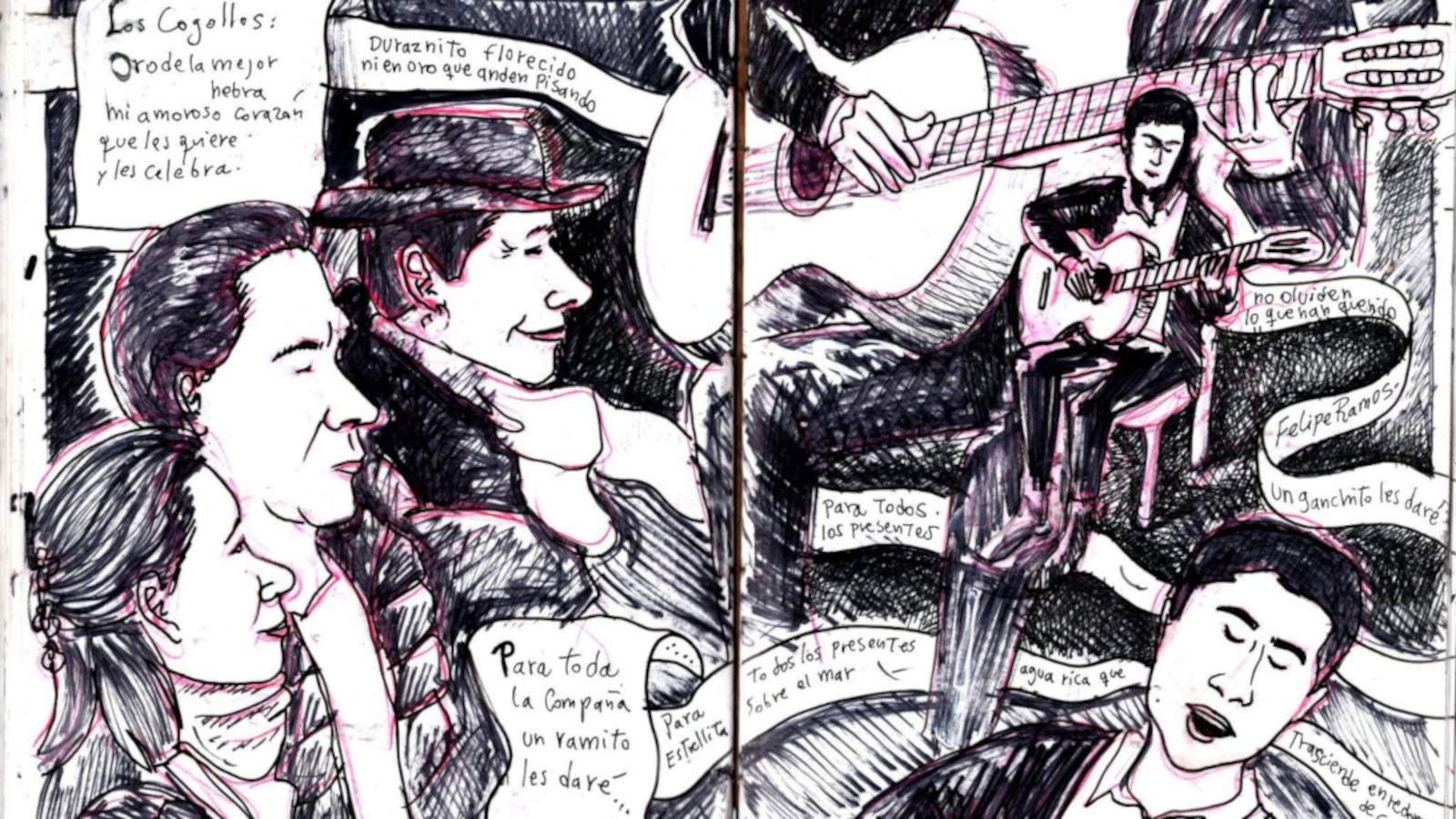

Felipe Ramos es un joven cantor y depositario del legado de las cantoras de la región de Ñuble. Su vínculo con el canto campesino no nació de una ambición artística ni del afán de ser intérprete, sino de un compromiso profundo con las raíces y con las mujeres mayores que resguardan esta tradición en su territorio. Movido por la amistad y la preocupación genuina hacia las cantoras antiguas, Felipe Ramos ha ido absorbiendo y recreando ese repertorio con respeto y sensibilidad. Actualmente se encuentra preparando la presentación de su primer disco, “Un ganchito les daré: canto tradicional de la región de Ñuble”, que ofrecerá al público el próximo 27 de septiembre en San Pedro de la Paz, como un gesto de continuidad y homenaje a la memoria viva del canto campesino. (Su trabajo lo puedes consultar aquí)

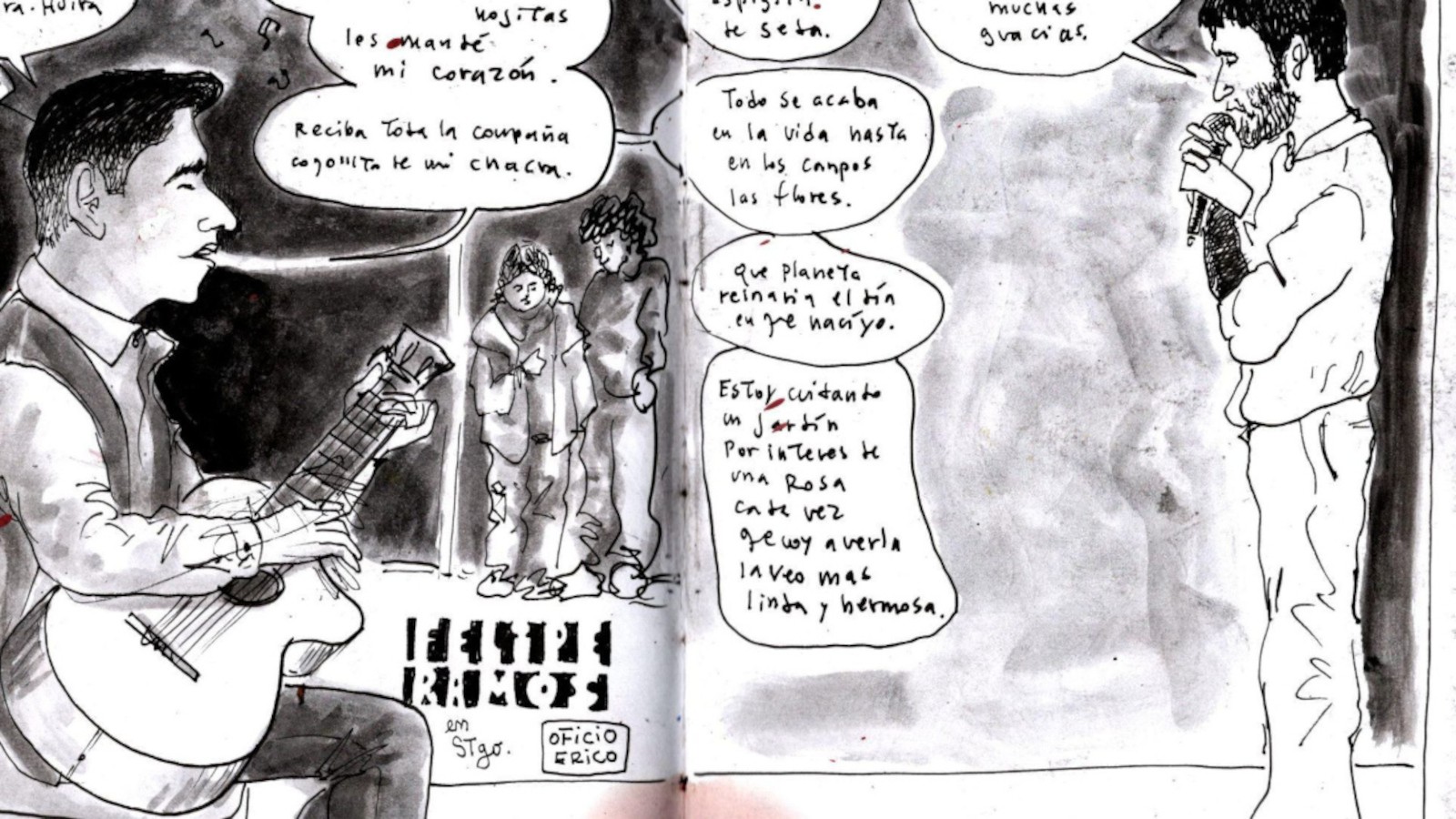

Entrevista e ilustraciones por Oficio Érico

El Sanguchón Criollo es uno de los últimos refugios donde todavía sobreviven la fiesta, el buen comer, la bebida y el wurlitzer en Chillán Viejo. Son las siete de la tarde y voy camino a encontrarme con Felipe Ramos, joven cantor y apasionado estudioso del canto tradicional campesino. Conocí a Felipe en una actividad en Chillán junto a su guitarra y su poderosa voz interpretando tonadas campesinas. Desde el primer rasgueo quedé envuelto en la atmósfera misteriosa de los cantos de su Ñuble natal. Su voz resonó en mi memoria como un eco antiguo, como si yo también perteneciera a ese canto desde algún tiempo remoto.

Así nació nuestra amistad: entre el pintor y el cantor. Él canta y yo lo dibujo; yo dibujo y Felipe me cuenta la vida de sus maestras. Gracias a ese vínculo hoy nos reunimos para conversar sobre su labor de cantor e investigador, aunque él prefiere definirse como “estudiante de tiempo completo”, y ahondar en las razones y fundamentos que lo han convertido en uno de los guardianes de este mito llamado canto tradicional campesino.

Desde 2021, Felipe trabaja en el Archivo de Cultura Tradicional iniciado por Patricia Chavarria, colaborando en tareas de difusión y mediación con escuelas, organizaciones sociales y labores de archivo: organiza documentos, conserva cantos y los resguarda en formato digital.

Acordamos reunirnos en el Sanguchón Criollo de Chillán Viejo a las ocho de la noche. Yo llegué unos minutos antes, abrí mi bitácora y comencé a dibujar mientras preparaba las preguntas y los temas por conversar. A contraluz, por la puerta principal, veo entrar a Felipe con su guitarra en la espalda. Nos sentamos y pedimos una jarra de navegao. La conversación comenzó así:

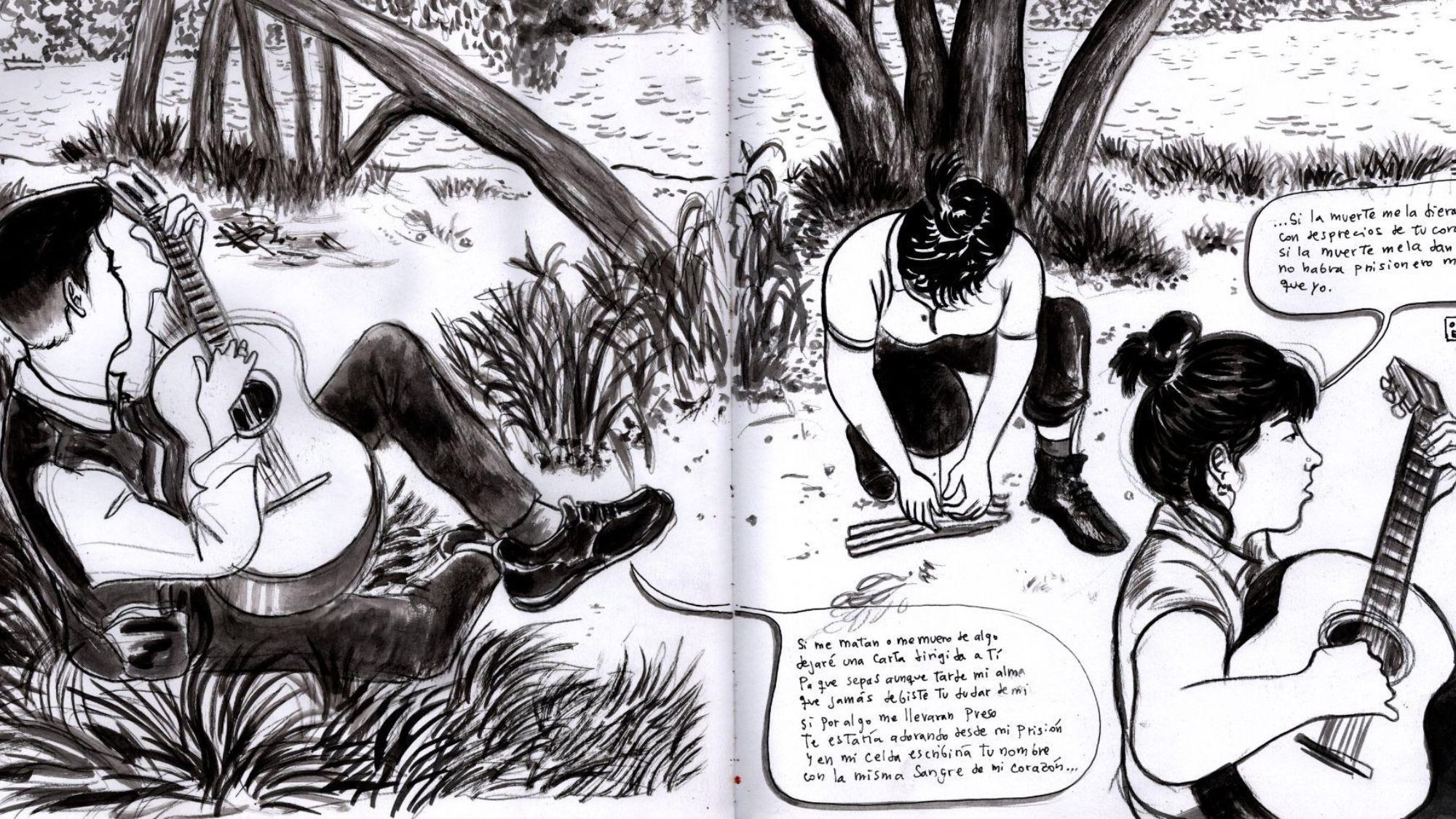

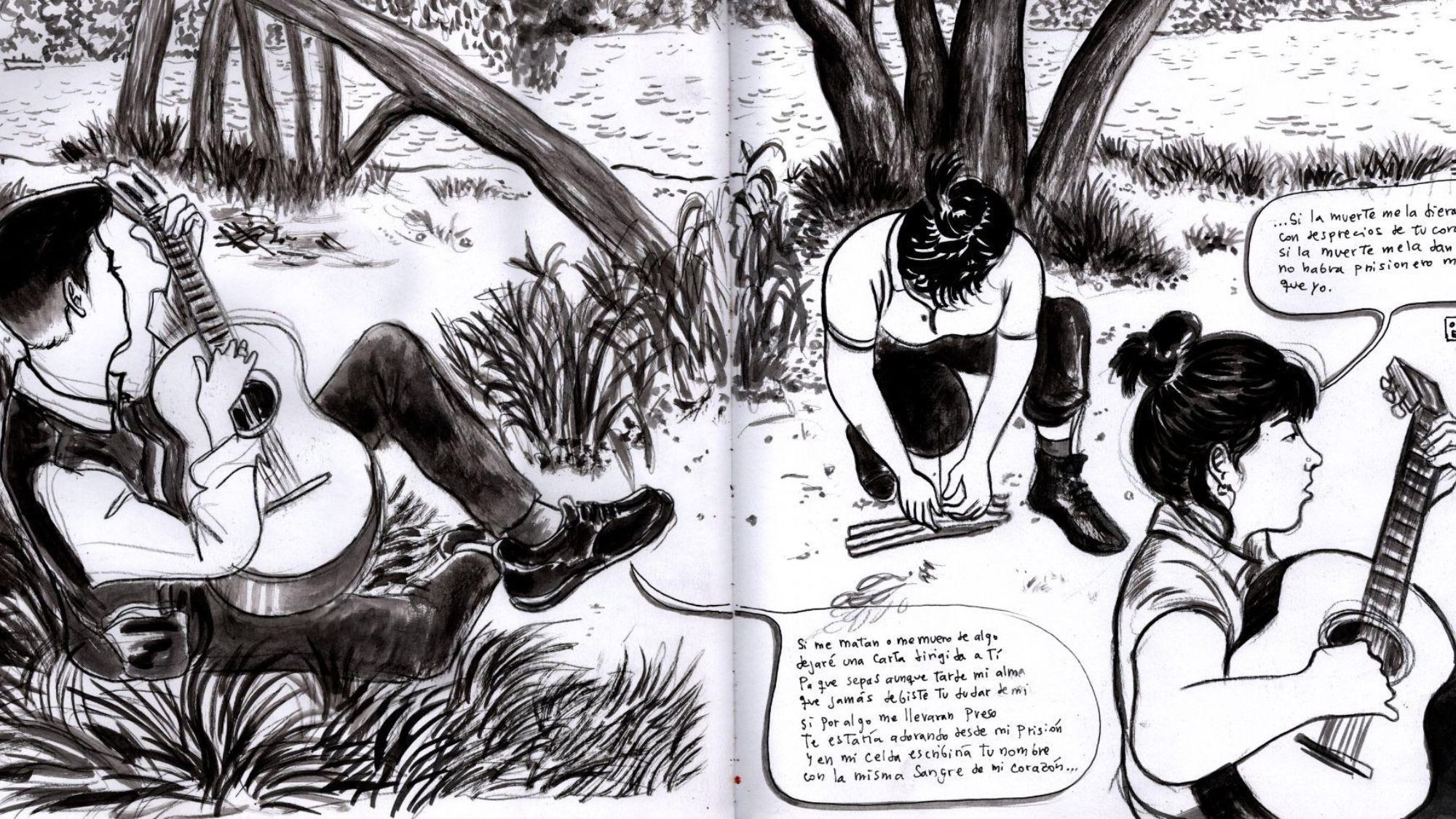

Una visita de Felipe a Talca, tocando a orillas del Río Claro junto a Cyndi Valentina 2024

-Felipe, dentro de tu labor tan amplia, ¿cómo te sientes mejor identificado, como cantor, intérprete, con que nombre te sientes más cómodo?

-En los espacios donde estoy normalmente, de muestras artísticas o espacios educativos, casi siempre me presento como intérprete y como estudioso entre comillas del canto campesino, para mi estudioso me queda muy grande por que eso da como pa imaginar que estai metio en los libros y yo no soy tan así, me gusta aprender pero de las personas directamente. Pero interprete me viene bien, aprendiz del canto campesino, igual acepto el nombre dependiendo de quien venga.

- ¿Y cultor?

- Sí, pero para mi Cultor es un término que tiene que ver con pensar el canto, pensar las cantoras como un objeto más de estudio, por lo menos en la tradición no existe esa palabra de decir “yo soy cultora del canto campesino”, las señoras dicen yo soy cantora, no existe esa autodefinición. Pero si, es útil para hacer la distinción de alguien que continúa la tradición.

- Y dentro de esos estudios que tu realizas como aprendiz del canto, ¿cuál es tu repertorio musical?

-Yo mantengo el canto de mi zona, que fundamentalmente son cantoras mujeres de Ñuble que cantan cuecas, valses y cuecas.

-¿De qué manera comenzaste tu camino en el canto tradicional campesino?

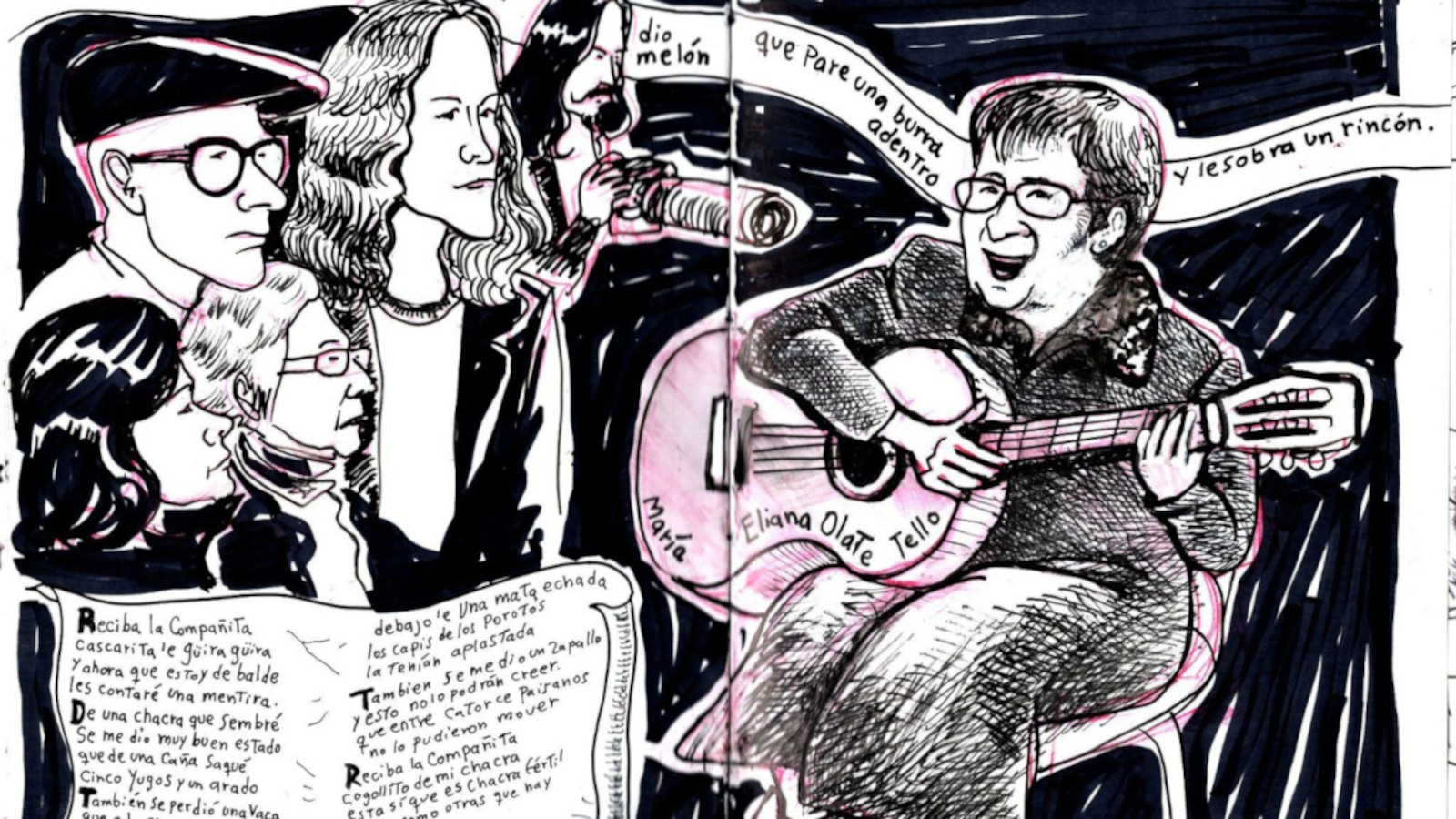

- Como a los 13 años conocí a Violeta Parra, conocí su música y me encanté con su trabajo, después como a los 18 años entendí lo que eran las recopilaciones y conocí el trabajo de Margot Loyola y Gabriela Pizarro. Comencé a interesarme por este canto que a pesar de que no entendía muy bien qué era me hacía sentir algo muy grande, y averiguando a través de libros y en internet, entendí que los cantos tradicionales fueron registrados a cantoras campesinas. Habiendo entendido eso empecé a preguntar dentro de mi familia de que se trataba el tema de las cantoras. Primero mis papás tenían recuerdos de cantoras, de haber participado en fiestas cuando ellos eran más jóvenes, y mi abuela, que fue criada en El Carmen en Ñuble, si bien mi abuela no aprendió a cantar le gusta mucho la guitarra y tenía unos cantos en su memoria de sus amigas cuando eran jóvenes. Junto con todo esto, conocí a la señora Eliana Olate, cuando yo tenía 20 años, fui a visitarla a su casa porque su hermana era la señora Rudi Olate consuegra de mi abuela, por ahí había una cercanía.

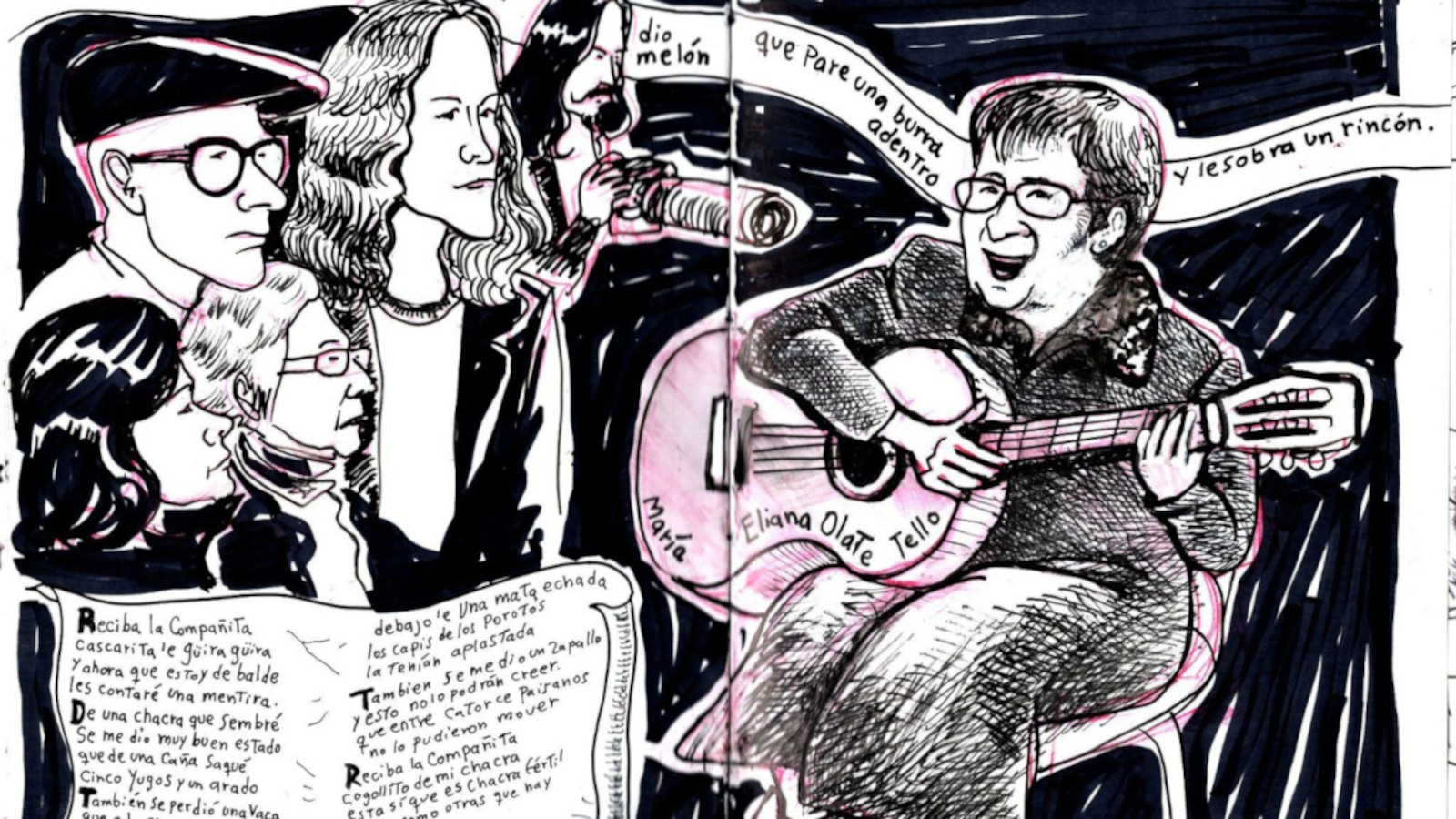

La señora Eliana Olate en una presentación de Felipe en Chillán el año 2025

AL ENCUENTRO CON PATRICIA CHAVARRIA

- Felipe, cuéntame sobre tu amistad y trabajo junto a la Señora Patricia Chavarria.

- Por ese mismo tiempo en que visitaba a las señoras cantoras de mi territorio conocí a la señora Patricia Chavarria, ella es de Penco (Biobío), es investigadora del canto tradicional, ha dedicado toda su vida recopilando la cultura tradicional campesina. Ligerito me fui identificando con esta forma de vida, altiro sentí pertenencia, como que por primera vez me sentí parte de algo real, uno como es más cabro busca modas, grupos en los cuales refugiarse, sin embargo estas modas pasan y este es el valor que encontré: poner los pies en la tierra y sentirme en una familia. La Señora Patricia vio tanto interés en mí, que a pesar de que yo recién comenzaba yo me lo tomé muy enserio, ella me empezó a dar trabajitos, me invitaba a salir al campo con ella, íbamos a tocar a lugares y ahí aprendí a cantar realmente.

- ¿Cuál es tu método de aprendizaje con el canto?

- Esto es algo que se aprende en la experiencia de conocer gente, escuchar a una cantora, escuchar a otra, entender que existen diferencias dependiendo el lugar. Yo asumí de un principio que no sabía nada y fui relacionandome con la Señora Patricia, ella siempre decía que uno tiene que enfrentarse a lo que es ajeno a uno, independiente que uno tenga cercanía, pues yo nunca viví de esa manera de cantor, tenía que enfrentarme a aprender simplemente, si uno no lo vive no alcanza a entenderlo pienso yo.

- Qué papel cumple hoy en día el canto campesino, entendiendo el protagonismo de la música dentro de las funciones sociales de la vida del pasado campesino.

- Hoy en día no tiene esa función colectiva que tuvo décadas atrás, pero si se mantiene vigente, es menos masivo pero se mantiene vigente con ciertas variaciones como sucede con todas las cosas a través del tiempo. Si bien antes el Canto ocupada un rol importante en la mayoría de los acontecimientos del campo y de los pueblos hoy son menos, pero se mantienen las fiestas familiares, si hay una cantora se invita a tocar y han aparecido nuevos contextos, hoy se realizan en diferentes partes las Mateadas donde se reúnen cantoras y se intercambian repertorios, hay un movimiento entre ellas y ellos, también en ciertas localidades se sigue celebrando la Cruz del Trigo, donde hubo mucha presencia de Cantoras, aunque hoy en día no se siembra tanto trigo, eso es una razón por la cual se a perdido. También en los casamientos, nosotros con la Señora Patricia y los compañeros que trabajamos con ella visitamos el año 2019 a una cantora allá en Pueblo Seco, invitados por nuestro amigo Joaquín González que también es investigador, la señora nos contaba que la noche anterior había recibido Novios, a pesar de que la vida campesina tiene casi todo en contra, porque está desapareciendo como cosmovisión, sigue vivo, porfiando en existir ese canto y es una responsabilidad para los que hemos podido acceder a ese mundo y soplar esa llama para que encienda.

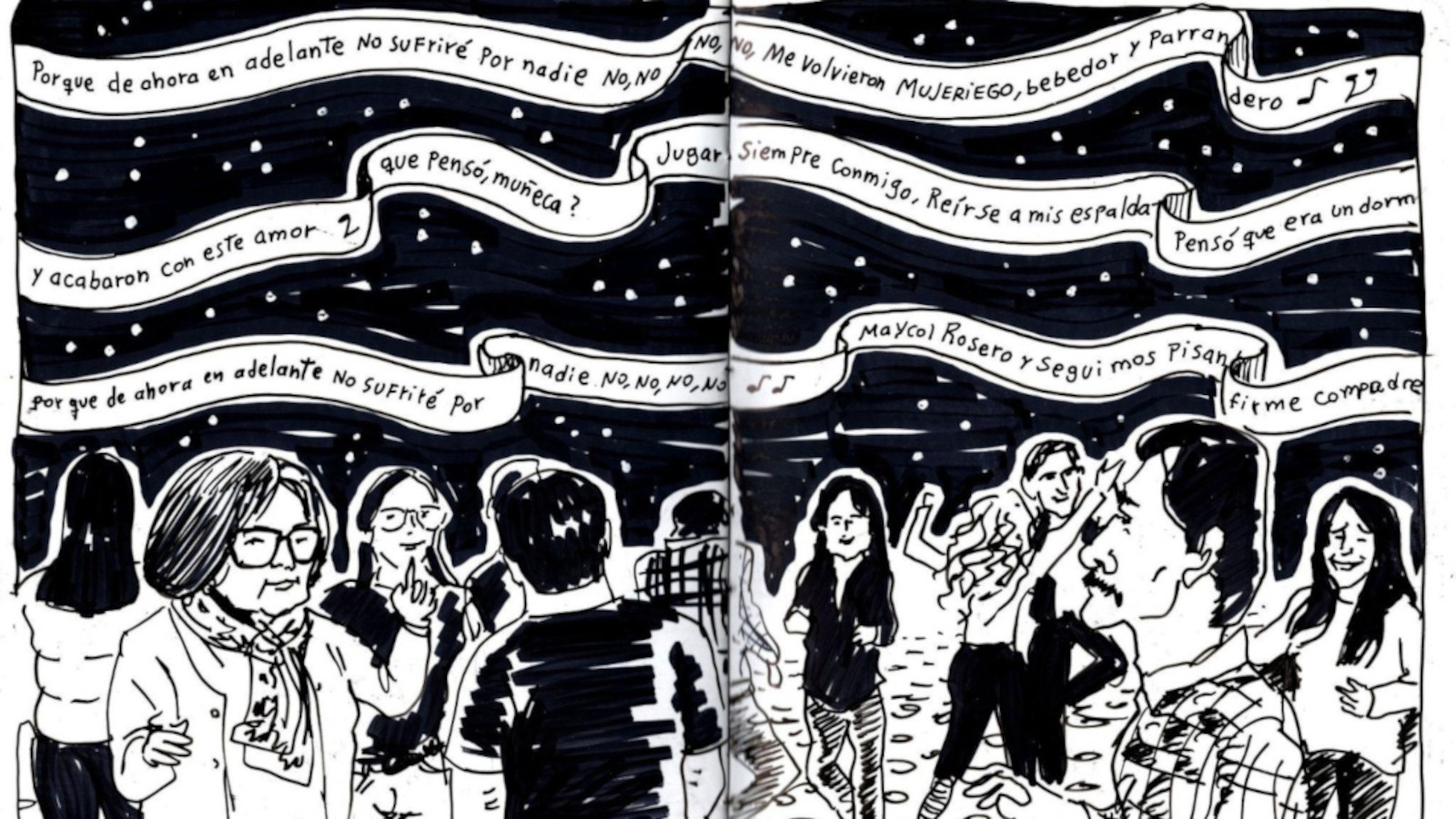

Felipe junto a sus amistades en Chillán 2025

- Y dentro de esa llama que reaviva el fuego del canto campesino, que temas o historias son las más recurrentes en los cantos.

- Yo me dedico a la Tonada, y Tonadas hay para todos los momentos. Si bien estos cantos provienen de la tradición oral algunos versos vienen de versos españoles que ya son tan antiguos que se han perdido los autores, siempre en los campos han ido quedando los temas que tienen mayor significado. Hay tonadas que hablan de acontecimientos históricos, sobre la naturaleza, tonadas que hablan de determinados momentos del ciclo agrario como las trillas, se le canta a los novios, a los angelitos y por sobre todo tonadas de amor y desamor

- ¿De lo más alegre a lo más crudo?

-Felipe: Exacto, la vida en todas sus dimensiones.

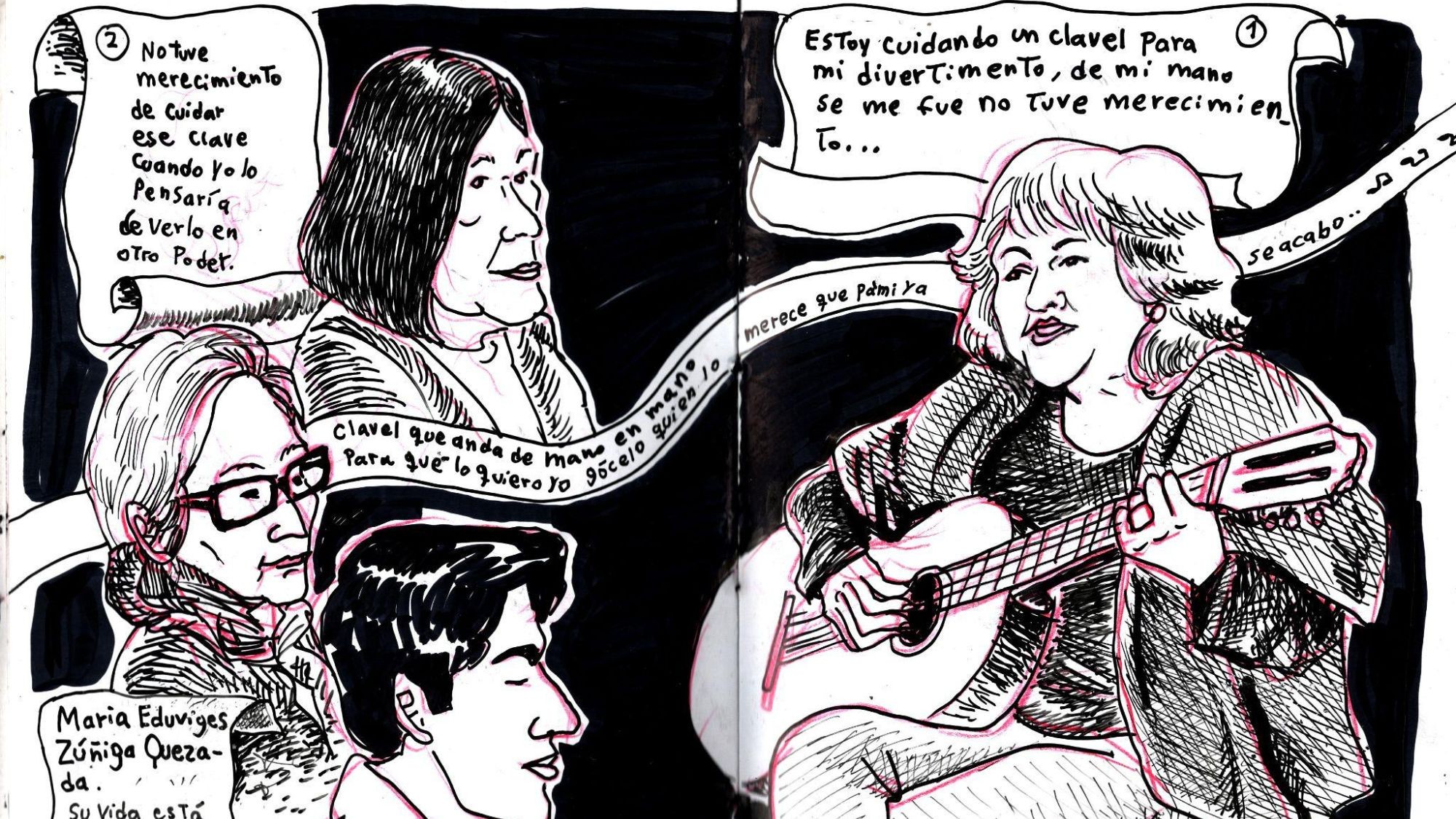

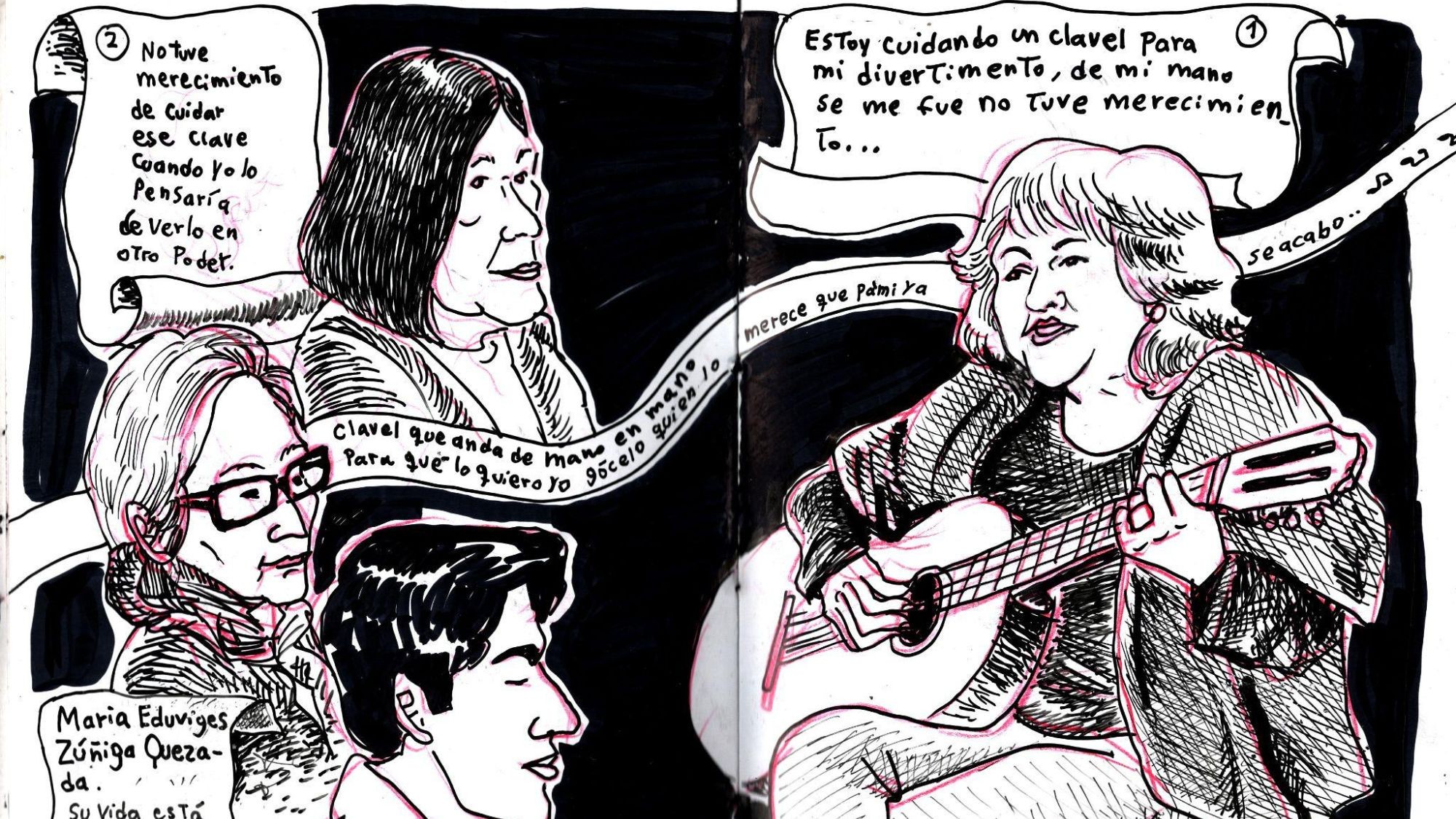

La señora Maria Zuñiga de Coihueco amiga de Felipe 2025

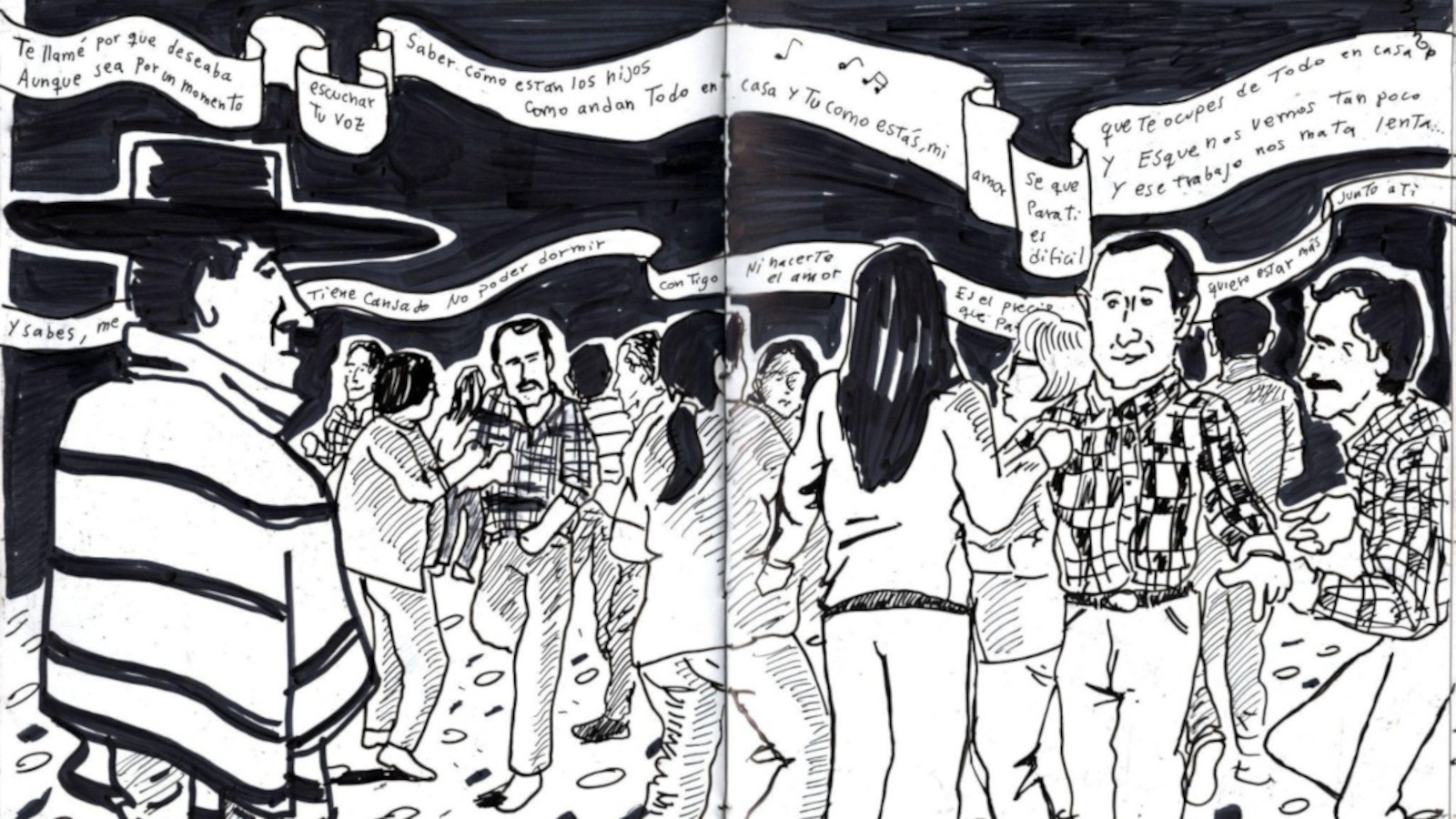

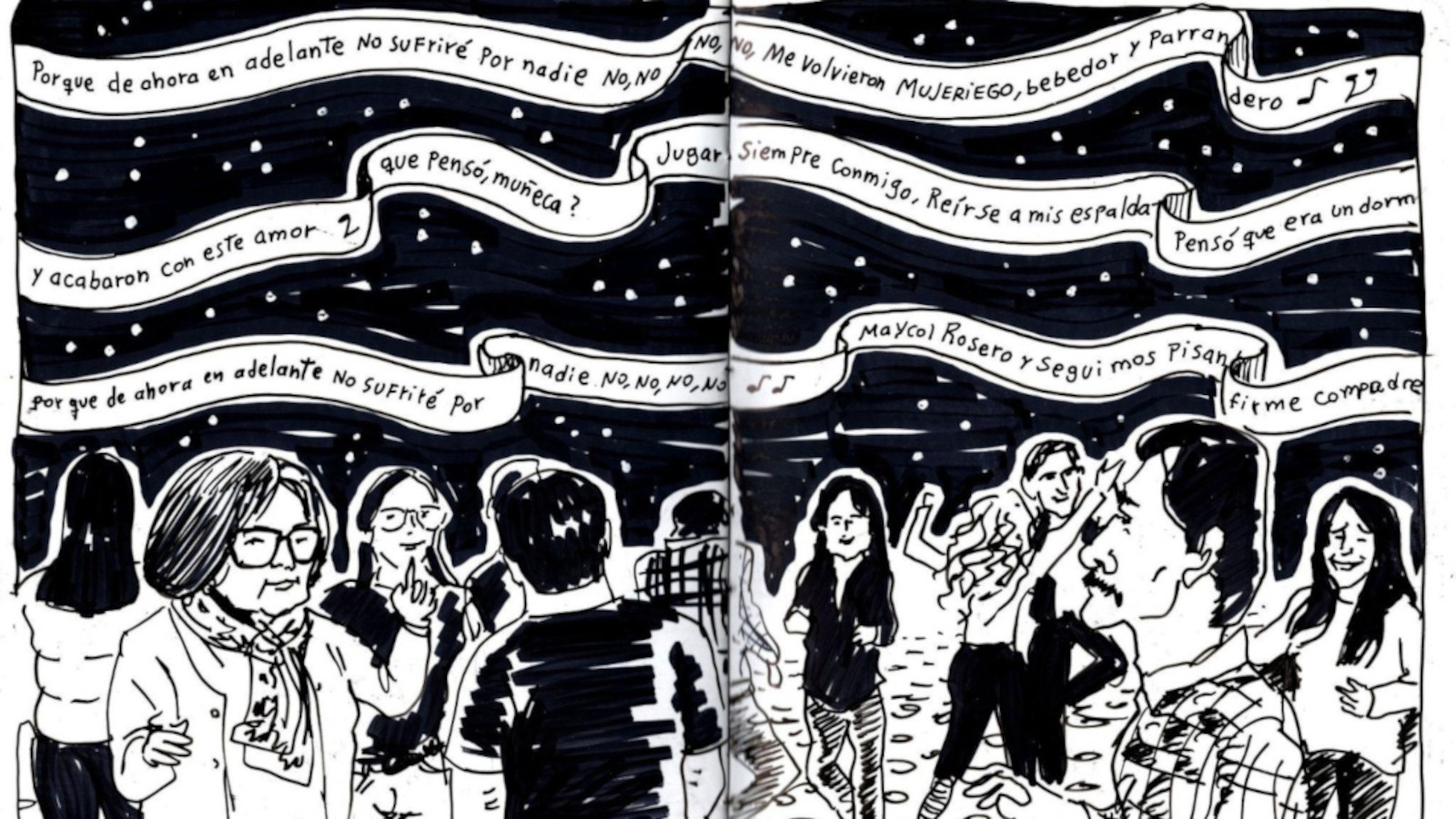

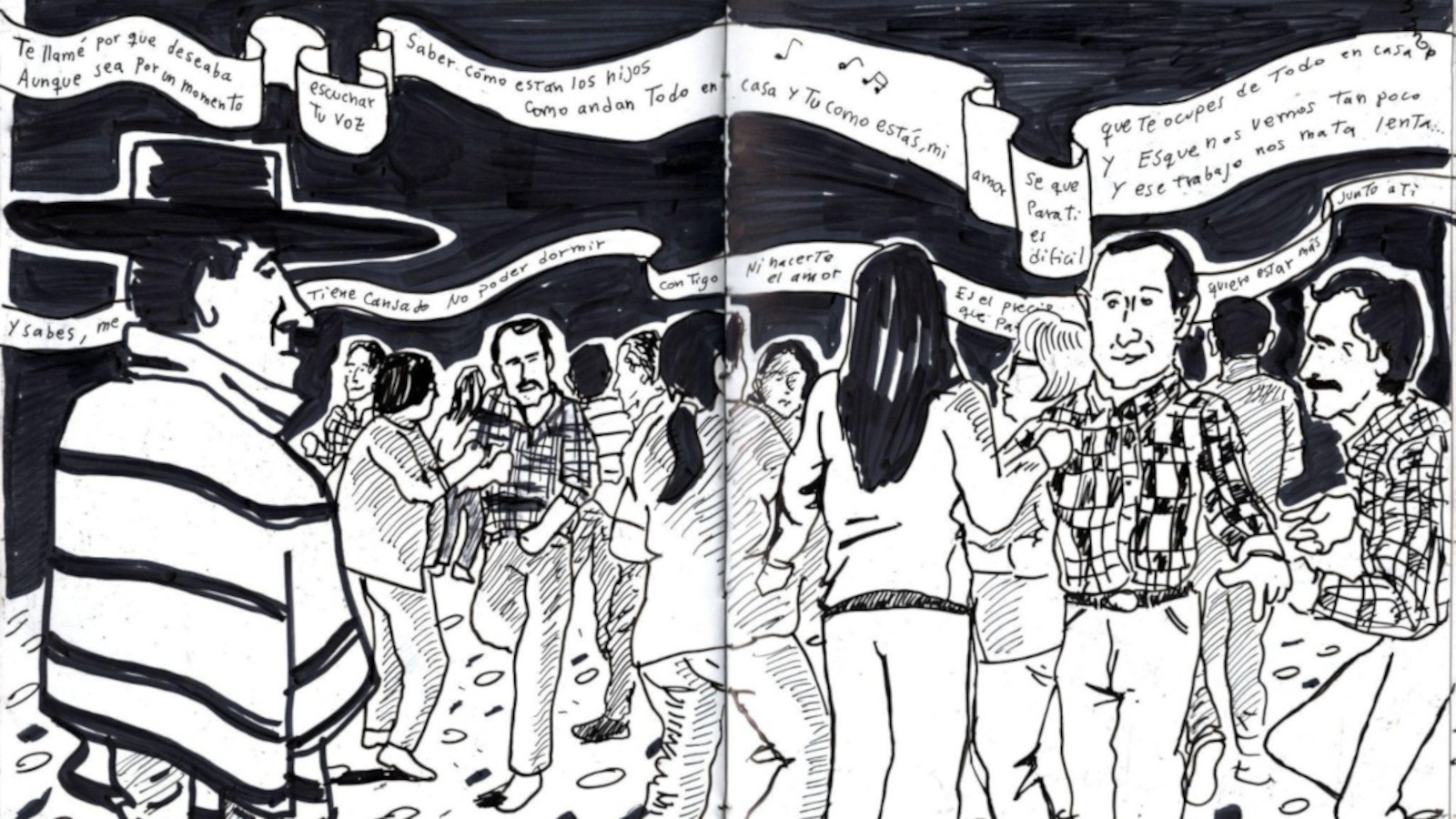

Aquí hacemos un alto, Felipe se dirige al wurlitzer y coloca una canción de Guadalupe del Carmen, “cartas marcadas” el público se emociona y entre copa y copa algunos se aventuran a bailar lentamente esta ranchera interpretada por la gran Guadalupe del Carmen en los años 80s en Chile. Pienso en las conexiones musicales y culturales de Chile y México y su permanencia solapada hasta nuestros días. La pista de baile se estremece al ritmo de “suavecito, suavecito” del Llanero de Ñuble, entre otras cumbias rancheras, es aquí donde el baile se vuelve imparable, las parejas se divierten y nosotros continuamos con la conversación:

Baile en el Sanguchón Criollo

- Hay una estrofa que me gusta mucho de las tonadas, donde se le envía saludos a los presentes, ¿cómo se llama esa parte dentro del canto?

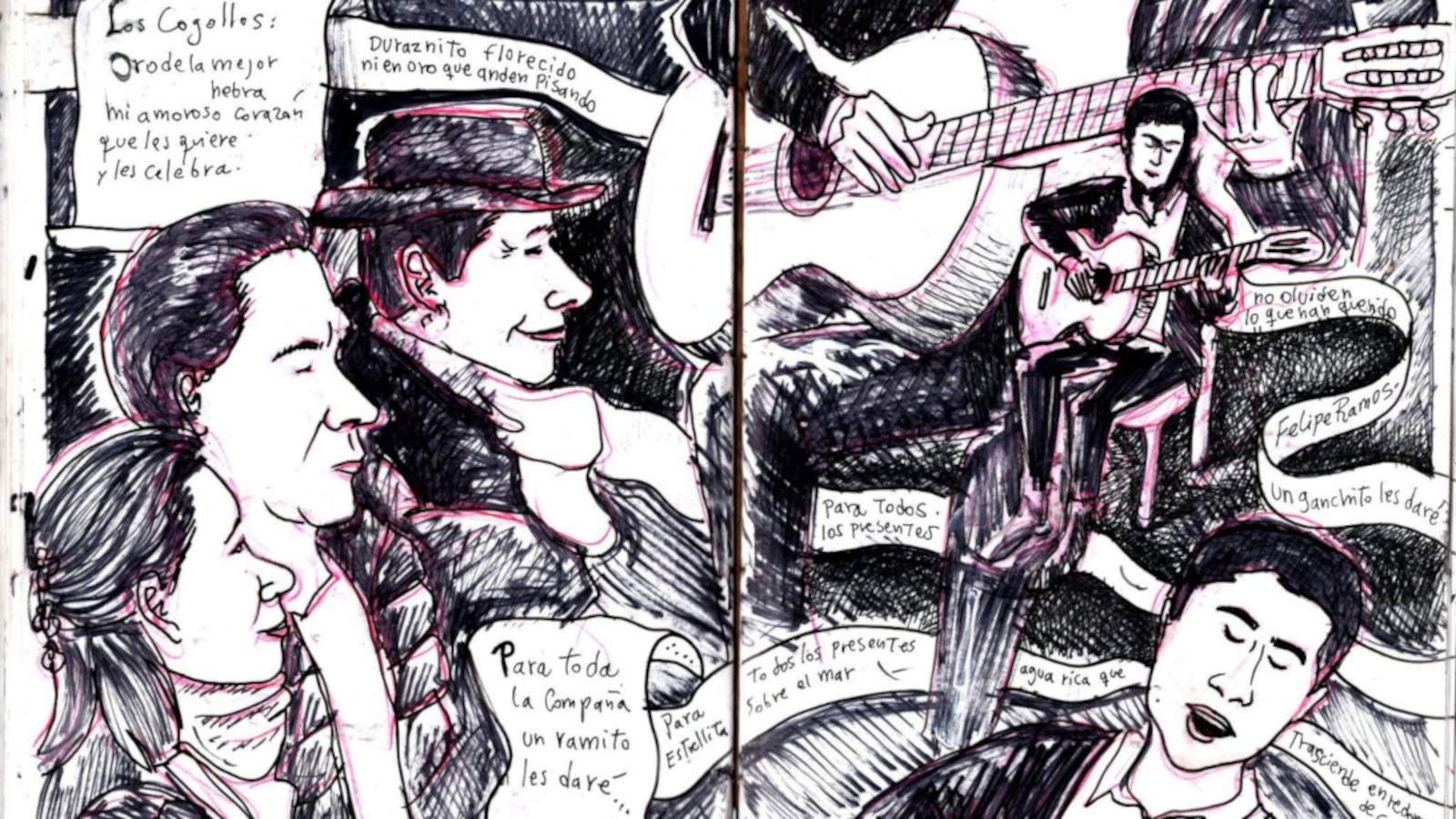

- Esos son los cogollos, los cogollos son estrofas dedicadas a quienes están escuchando el canto, son improvisaciones de las cantoras, ellas en su memoria tienen versos y se arman en el momento según lo que ella quiera dedicar. Si yo quiero decirle algo bonito a las personas se los digo con un cogollo. Antiguamente al inicio de las tonadas iba un cogollo como presentación u obediencia a la petición de cantar.

- Podrías decirme algún cogollo a modo de ejemplo?

- deja pensar….

Me impresiona la cantidad de registros que debe tener un cantor en su cabeza, su memoria llena de letras y ritmos aprendidos, pasó un rato largo y me dijo:

“Duraznito florecido

ni en oro que anden pisando

no olviden lo que han querido”

“Para todos los presentes

Agua corriente de tosca

y el amor que yo le tengo

no quiero que se conozca”

- Que es una declaración de algo que no se quiere decir o también:

“Oro de la mejor hebra

mi amoroso corazón

que les quiere y les celebra”

“Para todos los presentes

Estrellita sobre el mar

agua rica que trasciende

en redoma de cristal”

- ¿Cómo crees que se puede mantener viva esta tradición en las generaciones actuales?

- Por una parte dejar testimonio, no solo registrar por registrar ni cantar por cantar, si uno quiere entrar acá hay que tomarlo en serio y asumir la responsabilidad de difundirlo con su verdad, con la visión de mundo que rodea el canto.

- Lo veo en tu actitud frente al instrumento y la forma en que te relaciones con tus amigas las señoras cantoras…

- Claro, eso nos compete a nosotros como juventud que tenemos una vida diferente, independiente del canto una de las formas de aportar a que esta vida se mantenga vigente es encontrarse con nuestros abuelos, conversar y entenderlos en su existencia. Encontrarnos con el pasado y respetar a los mayores, ellos saben mucho más que nosotros, ser más humildes como generación.

Sigue sonando el Llanero de Ñuble

Un poco de luz ante tanta confusión

- Felipe, hablemos sobre las diferencias entre los estilos de canto, siento que existe mucha confusión a la hora de escuchar una tonada o una cueca, lo digo como espectador, ¿podrías aclarar estas diferencias?

- Bueno, cada especie tiene sus propiedades poéticas y musicales, lo primero es que la tonada es un género que se canta y la cueca es un género que se canta y se baila, osea la cueca es una danza, no es un canto solamente. En cuanto a estructura poética en la tonada hay bastante diversidad pero la mayoría de las tonadas están compuestas por coplas, algunas tienen estribillo, otras son asi como coplitas solamente, hay tonada que tienen versos más largos métricamente, y la cueca tiene otra estructura, comienza con una copla o una cuarteta y continua con seguidillas, que es otra estrofa poética de verso, hablamos de forma simple aquí pero hay mucha diversidad en estos géneros.

- Generalmente en Septiembre se vive un tipo de Chilenismo en torno a una plantilla impuesta de folclor, como si el folclor solo fuera “el guatón loyola” y la presencia del huaso de fundo, la cueca institucionalizada, pero hay mucho más como tu dices.

- Me pasa lo mismo, por suerte esas fechas las vivo en el campo de Ñuble con mi familia y amistades.

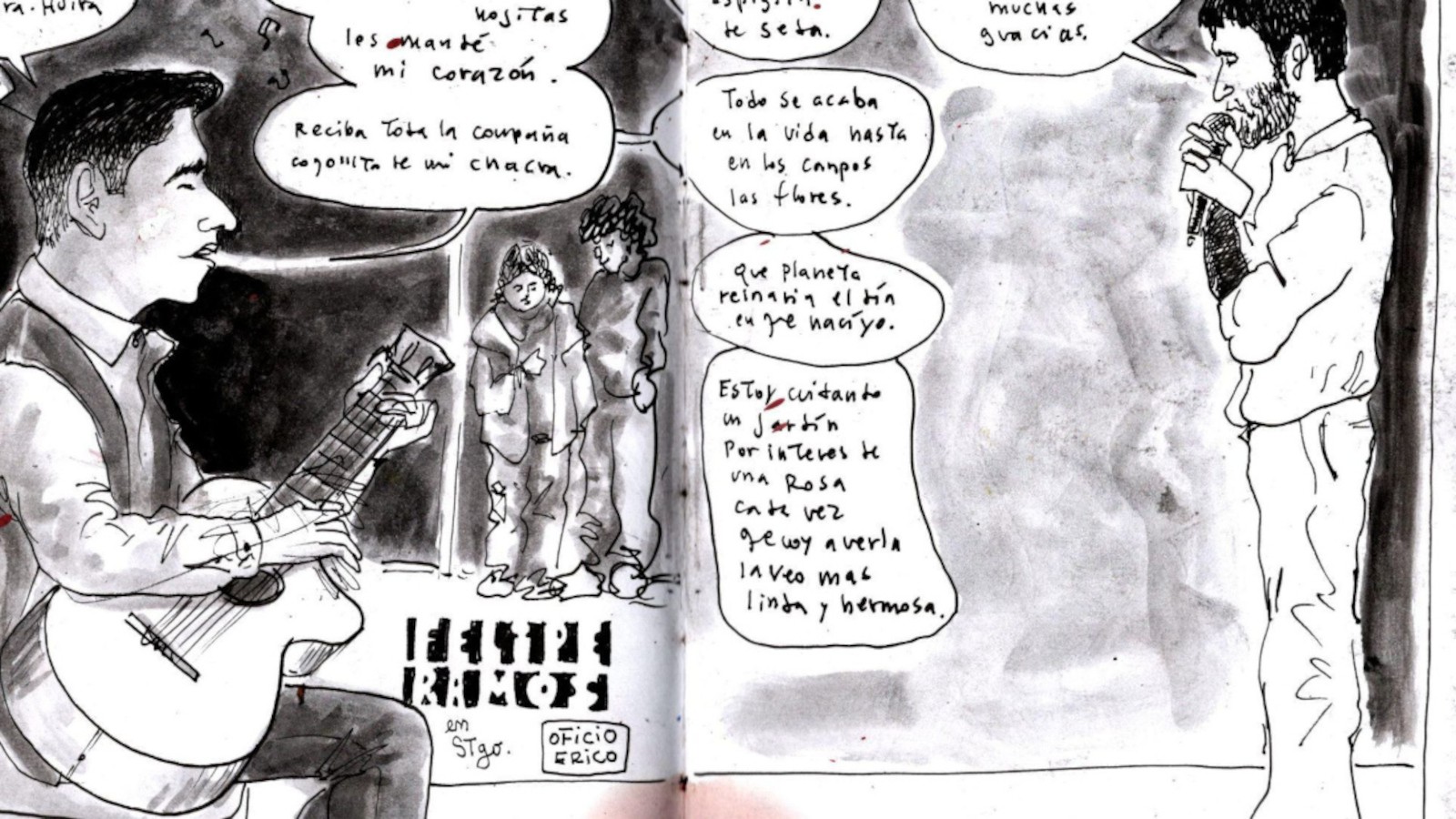

Crónica dibujada en una presentación de Felipe en Santiago, 2023

Un ganchito les daré

- Hablemos un poco de tu disco, como nace la idea de realizar un disco de música campesina.

- Si soy honesto, la primera intención es muy personal, yo cuando visito gente mayor siempre me preguntaban si yo tenía algún CD o Pendrive para escuchar lo que yo cantaba, porque ahora se usa mucho el pendrive en lo rural más que el CD incluso, y yo tenía que contestar que no, esa fue mi primera intención para grabar. La idea era hacer algo que tuviera un sentido, quise abarcar el registro musical de la región de Ñuble, que es donde yo soy parte, con cantos que recopilé yo en el 2019 por ejemplo y otros que recopiló la Señora Patricia en la región de Ñuble en los años 60s por ahí, es una distancia grande de tiempo, si uno lo piensa así es muy lindo pensar como esto sigue vigente a pesar que hay mucha música, a la gente le sigue gustando.

- De buena manera la tecnología es un medio para mantener viva esta tradición.

-Felipe: Claro, mi causa es no desechar la herencia de los antiguos, encontrarse con este modo de ser, que se rompió en algún momento por este mundo tan global.

- Tu disco se llama “Un ganchito les daré” que contiene este disco?

-Tonadas, cuecas, vals, corridos y una refalosa, pero principalmente tonadas.

- ¿Qué crees tú que falta hacer para la preservación de esta tradición?

-Yo pienso que hacer más cosas no es la forma, han proliferado las instancias y los encuentros en nombre de lo que se ha acuñado como patrimonio inmaterial, pero yo creo que eso se hace por cumplir nada más, por que no veo yo que haya voluntad de generar un conocimiento verdadero en torno a eso, y lo que no es constante no tiene mayor trascendencia, yo creo que voluntad de entender y escuchar a la gente que sabe principalmente. Es una utopía o una ilusión pensar que las autoridades culturales van a identificarse con este tipo de tradición, de pronto yo me siento más capaz de cosas más sencillas, y los que mueven los hilos de la cultura oficial que lo hagan a su forma, a mi no me da, prefiero relacionarme con la gente y mantenerlo vivo.

-Entonces, ¿no te ves a cargo del ministerio del canto campesino?

- Jajajaj, agradezco la invitación pero no.

- Gracias por compartir tu historia, por compartir lo que significa el campo para ti, es un honor para mí ser un intermediario para quienes lean esta conversación. Según como me cuentas tu historia, me da la sensación que esto no es por ti ni por mi, si no que es por el mismo canto de los antiguos. Gracias Felipe.

Luego de nuestra conversación el público comenzó a pedir cuecas. Felipe aceptó y, apenas arrancó con los primeros acordes, las palmas marcaron el compás y los asistentes se lanzaron a la pista improvisada para bailar. Hay momentos en que tengo la impresión de que Felipe fuera poseído por una fuerza antigua, como si todos los cantores y cantoras del pasado se canalizaran a través de su voz y del rasgueo de sus cuerdas. Sigo dibujando.

Septiembre 2025

Chillán Viejo.